ストアカの登録&初めて講座を開く方法と、注意点

このページでは、得意なことで講座を開けるサービス「ストアカ」の登録方法、初めての講座の開き方、注意点を解説します。

- アカウントの作成

- 1. webサイトから講師登録

- 2. メール認証

- 3. 会員登録完了

- 4. 本人確認

- ストアカで講座を開設してみよう

- 1. ログインして先生用ページを開く

- 2. 教室ページを編集

- 3. 教室ページが完成

- 4. 開講リクエストを承認

- 5. 生徒とメッセージでやりとり

- その他注意すること

アカウントの作成

講師登録からプロフィール編集までのステップは全部で5つ、かかる時間はおよそ15分です。

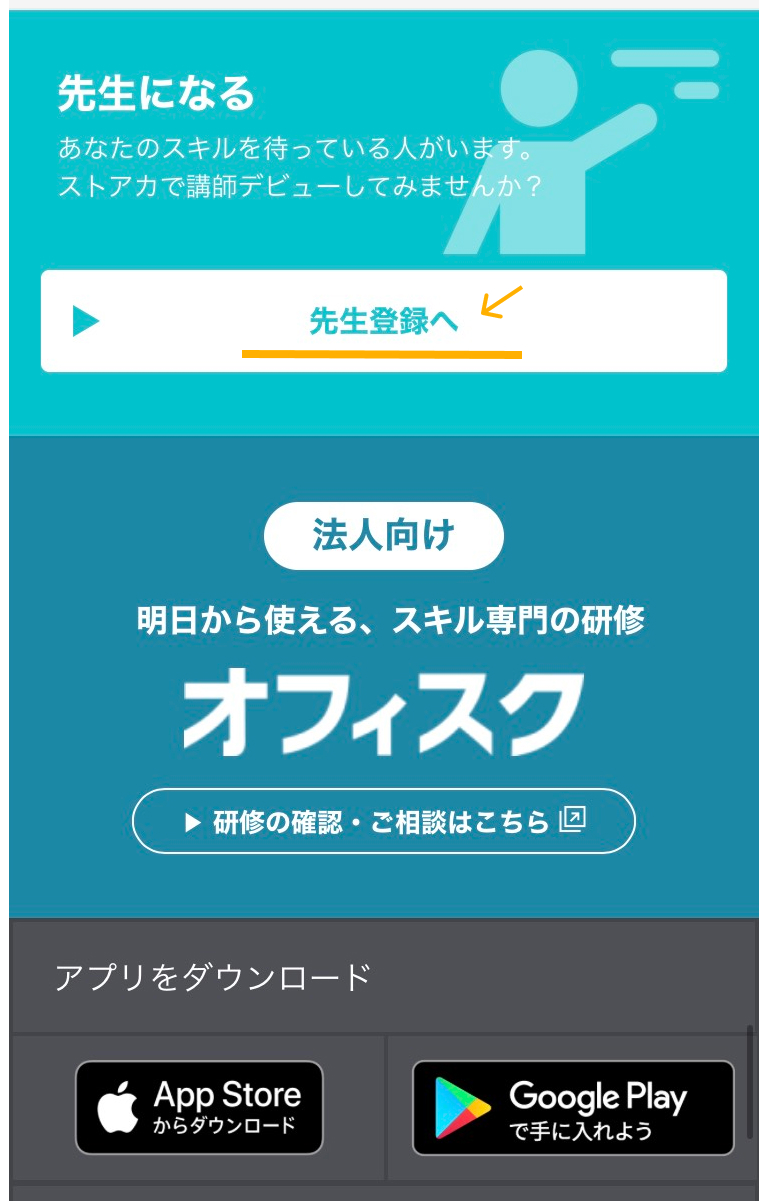

STEP1webサイトから講師登録

まずはストアカの公式ホームページにアクセスしましょう。

画面上部の新規登録はタップせずに下にスクロールすると、「先生になる」という水色の欄がでてきます。

この欄にある「先生登録へ」をタップし、次のページに表示される「ストアカで教えてみる」をタップします。

ストアカのアプリは学びたい人向けのものなので、先生登録には対応していません。

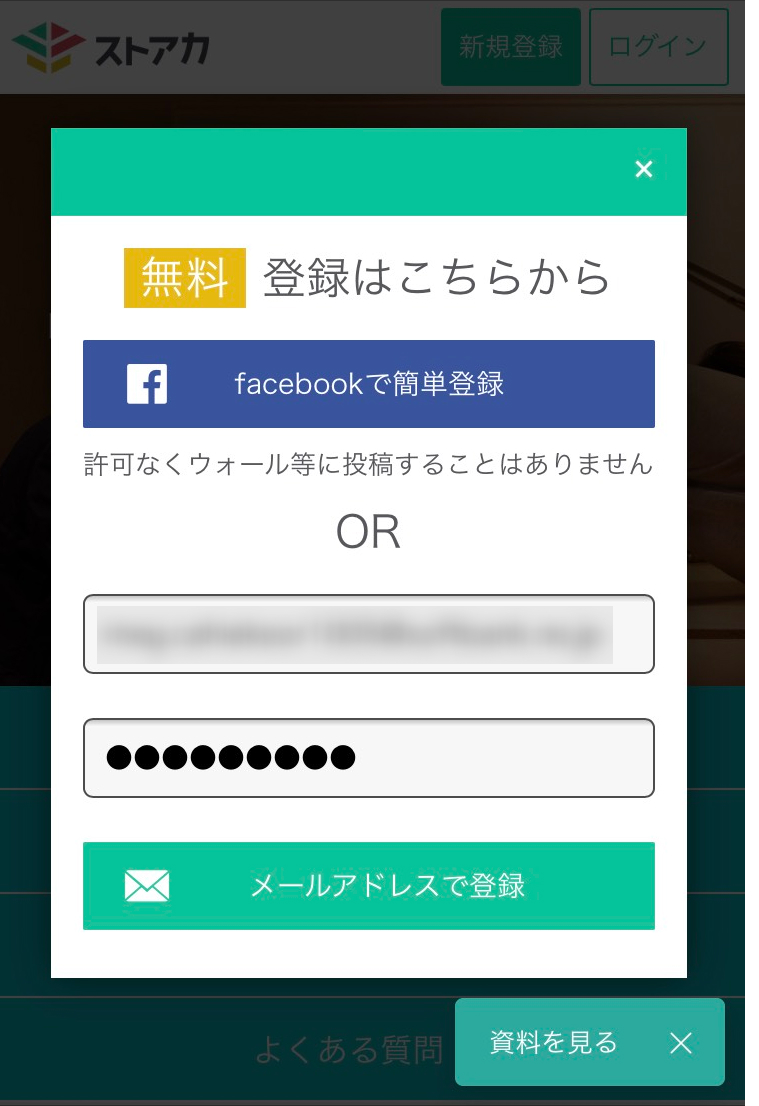

STEP2メール認証

メールアドレスで登録する手順を説明していきます。

ログイン用のメールアドレスとパスワードを入力し、「メールアドレスで登録」をタップします。

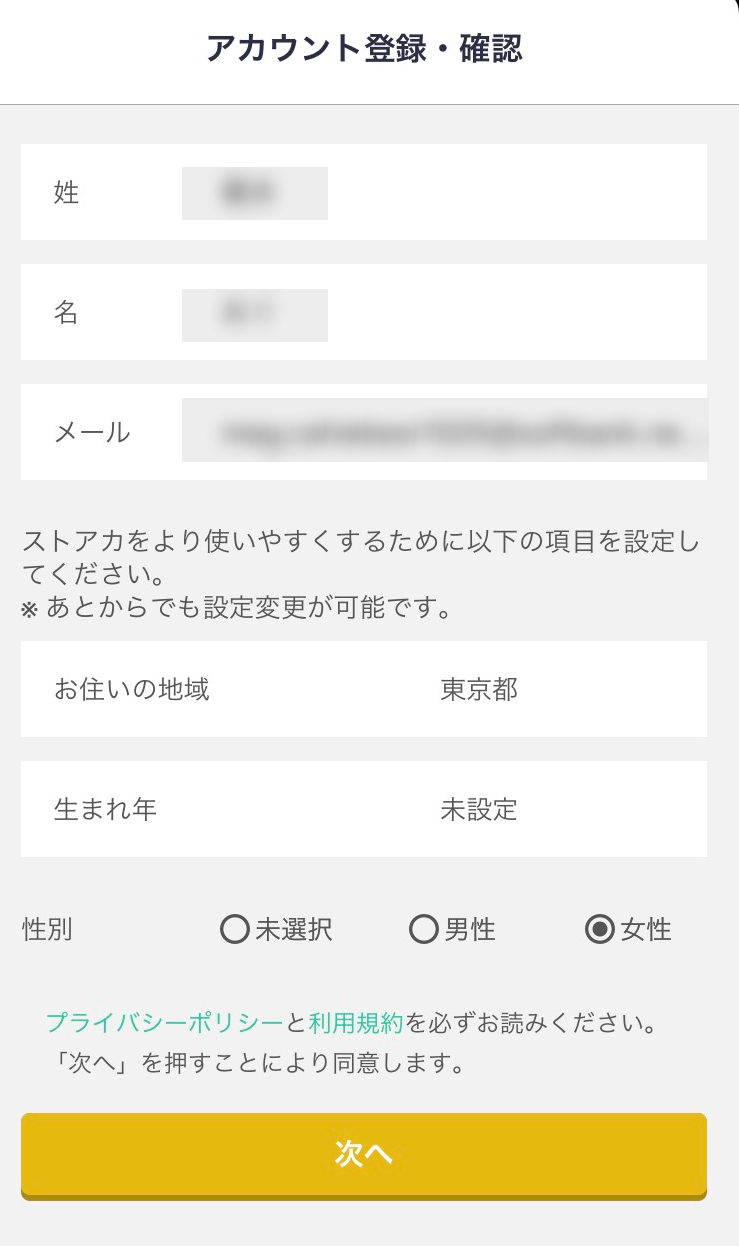

STEP3会員登録完了

メールのリンクをタップするとこのような画面が表示されます。

氏名、地域、生まれ年、性別を選択しプライバシーポリシーと利用規約を確認します。

ストアカの公式サイトに戻ってログインすると、本人確認書類の入力画面になります。

STEP4本人確認

ストアカで先生になるためには本人確認の審査を受ける必要があるので、必要事項をアップロードします。

氏名、顔写真、本人確認用のSNSアカウントを登録しましょう。

ここで使用できるのはFacebook、Twitter、Instagram、ホームページもしくはブログですが、本人確認用なので顔写真が確認できないものや匿名のものはNGです。

ストアカで講座を開設してみよう

以下ではストアカで実際に講座を開くときの流れを説明します。

開講し、受講希望者があらわれたら、ストアカのチャット機能を使って連絡を取り合います。

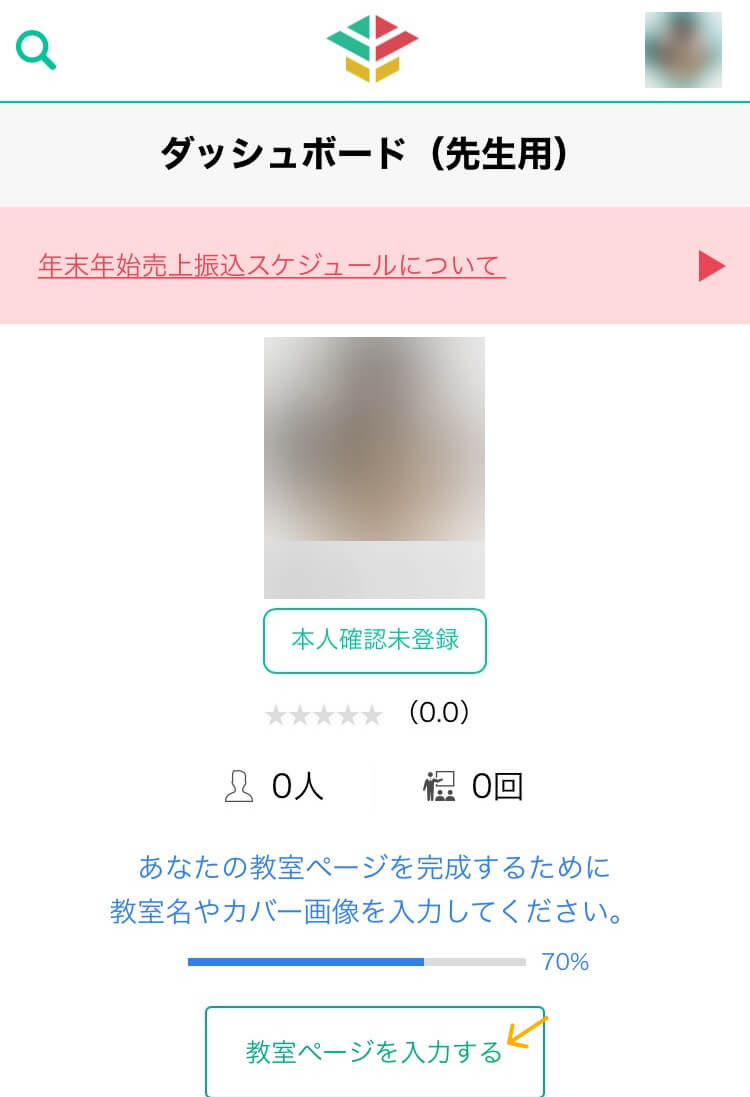

STEP1ログインして先生用ページを開く

まずはストアカの公式ホームページにログイン。

ページ右上部のアイコンをタップしたらタブが出てくるので、ページを「先生用」に切り替えます。

先生用ダッシュボードが表示されるので、教室ページを作っていきましょう。

先生用のサービスはアプリに対応しておらず、ブラウザからのみ操作できます。

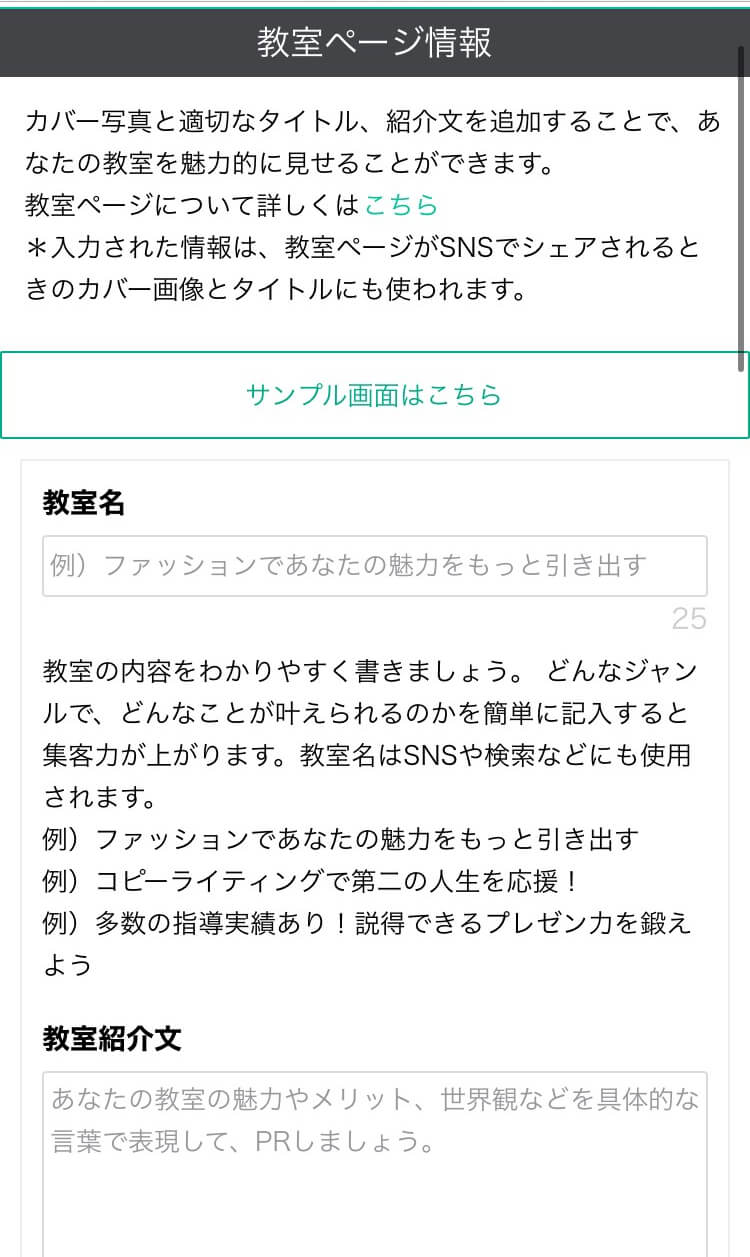

STEP2教室ページを編集

自分が開講したい教室の情報を入力します。

教室名、紹介文、カバー画像、教室の風景写真を登録したら「教室情報を更新」をタップしましょう。

タイトルや紹介文は、例文を参考にしましょう。

STEP3教室ページが完成

教室ページを作成したら、ストアカに公開申請をしましょう。審査は3営業日以内におこなわれます。

承認がおりた講座は、生徒ユーザーにこのような形で閲覧されます。

受講希望者からの「受けたい」登録を待ちましょう。

講座を自分のSNSで発信して集客することもできます。

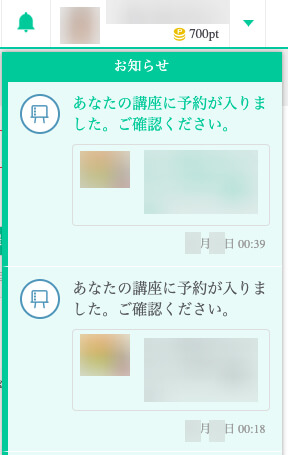

STEP4開講リクエストを承認

講座に興味をもった生徒ユーザーから、「受けたい」登録がされると、開講日時を追加できるようになり、生徒の募集が始まります。

このとき、受講料や開催日時、場所などの詳細を追加入力できます。

生徒ユーザーから予約リクエストがとどいたら、メッセージのやり取りに移りましょう。

受講料は事前にストアカ上で決済されるので安心です。

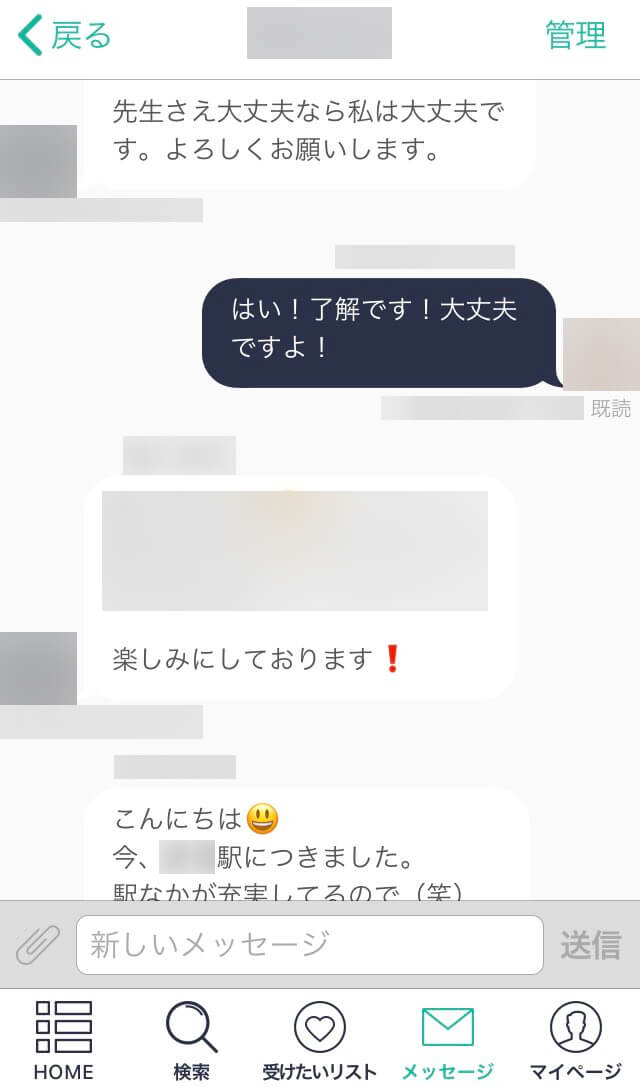

STEP5生徒とメッセージでやりとり

受講してくれるユーザーとの連絡は、ストアカ上のメッセージ機能を使っておこないます。

開講当日に待ち合わせる場所や時間などを確認しましょう。

閉講後の相互評価やレビューも忘れずに。

その他注意すること

キャンセル対応

ストアカの利用規約上では、生徒側からのキャンセルには原則対応していません。

そのため、キャンセルの申し出があっても返金などの対応はしなくてもよいです。

個別で返金したいという場合には、先生側からの返金処理が必要になります。

未成年の受講申し込みはNG

ストアカでは、未成年が直接受講申し込みをすることはできません。

万が一未成年者からのリクエストがあった場合には、保護者の同意を取ってもらい、保護者名義で申し込んでもらうように伝えましょう。